Die Verbindung zwischen den Funkmasten und dem Kernnetz ist ein zentrales Problem beim Ausbau von 5G.

Im Interview mit Dr. Marc Hofmann von der Deutschen Raumfahrtagentur zur Übertragung von 5G mittels Satellit

Nicht nur, dass das Aufstellen neuer und die Konfiguration bestehender Mobilfunkmasten ein teures Unterfangen für die Netzbetreiber sind. Der flächendeckende Ausbau ist technisch leider nicht überall ohne weiteres möglich. Denn jeder Mobilfunkmast, welcher mit den Endgeräten verbunden ist, muss an das Kernnetz der Providers angeschlossen werden. Bisher wurde dies entweder direkt mit Glasfaser und/oder per Richtfunk realisiert. Doch diese Optionen scheitern in manchen Gegenden u.a. an der Geländetopologie. Etwa in Gebirgen, auf Inseln oder an weitläufigen Waldgebieten. Nicht nur in Deutschland, weltweit gibt es noch viele dünn besiedelte Regionen ohne Funknetz, wie im Norden Kanadas.

Und genau da setzt die Lösungsmöglichkeit der Deutschen Raumfahrtagentur an. Hier arbeitet man daran, die Verbindung zwischen dem Mobilfunkmast und dem Kernnetz über eine Satellitenverbindung zu etablieren. Dazu sprachen wir mit Dr. Marc Hofmann. Im Interview erklärt er die Details und den Ablauf einer solchen Verbindung. Wer wird später Nutznießer einer solchen Technik, wo wird sie zum Einsatz kommen und wie sieht es mit der Strahlenbelastung aus?

Dr. Marc Hofmann: Bei der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR fördern wir im Auftrag der Bundesregierung die deutsche Forschungs- und Industrielandschaft mit dem Fokus auf Raumfahrt. Der Mobilfunk – und insbesondere, wie man diesen mit Satellitennetzen verbinden kann – ist seit einigen Jahren ein Aktionsfeld und mein Hauptaufgabengebiet. Ich koordiniere in der Deutschen Raumfahrtagentur die Fördermaßnahmen rund um die Integration von Kommunikationssatelliten in den neuen Mobilfunkstandard 5G. Der größte Teil dieser Arbeit findet im Umfeld der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA statt. Deutsche Firmen und Forschungseinrichtungen leisten hier elementare Beiträge in verschiedenen Projekten, welche über den deutschen Anteil am Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES)-Programm der ESA finanziert werden. Doch auch im so genannten nationalen Programm setzen wir vermehrt Vorhaben mit 5G-Bezug um.

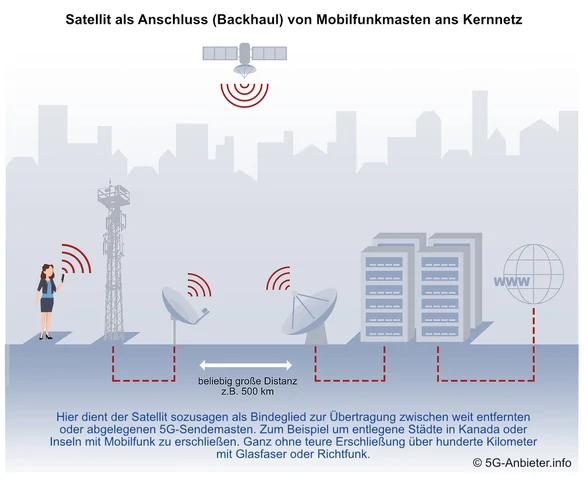

Dr. Marc Hofmann: Satellitenfunk und Mobilfunk sind an sich gar nicht so unterschiedlich. Die physikalischen Prinzipien sind dieselben: eine Antenne sendet Funksignale, andere Antenne empfängt und verarbeitet sie. Bisher sprechen beide Technologien allerdings unterschiedliche Sprachen. Sie funken mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften und in verschiedenen Frequenzbereichen, was daher rührt, dass sie für verschiedene Nutzungsszenarien entwickelt wurden. Mit einem Satelliten in 36.000 km Höhe zu kommunizieren ist anders, als ein Handy mit dem Funkmast die Straße hinunter zu verbinden. Folglich war es in der Vergangenheit technisch recht aufwändig – und somit teuer – beide Welten miteinander arbeiten zu lassen. Satelliten kommen zwar bereits in 4G/LTE-Netzen beim sog. Backhaul, also dem Anbinden von Basisstationen an das Kernnetz, zum Einsatz. Allerdings nur in schwer erreichbaren Gegenden, wo eine Anbindung über Kabel oder Richtfunk nicht sinnvoll machbar ist. Wenn sich Mobil- und Satellitenfunk nun aneinander anpassen, eröffnet das viele neue Nutzungsmöglichkeiten. Ein weitflächiger Einsatz von Satelliten für Backhaul ist eine davon – handelsübliche Mobiltelefone, die direkt mit Satelliten kommunizieren, eine andere.

Dr. Marc Hofmann: Das ist ein mögliches Einsatzszenario für Satelliten im Mobilfunk. Die Verbindung zwischen dem Rand des Netzes (den Funkmasten) und dem Kernnetz ist ein zentrales Problem beim Ausbau von 5G. Bestenfalls wird jeder Funkmast über ein Glasfaserkabel angeschlossen. Doch das ist nicht überall möglich. Wo nun kein Glasfaseranschluss verfügbar ist, müssen die Funkmasten auf anderem Wege verbunden werden: in Deutschland meist über Richtfunk und künftig vermehrt mit Hilfe von Satelliten.

Dr. Marc Hofmann: So wie der Satellit aktuell seine Rolle im Breitbandausbau findet, wird er auch einen Beitrag beim 5G-Ausbau in Deutschland leisten. Ob das Backhaul sein wird – entweder für Funkmasten oder für mobile Funkzellen in Zügen, Schiffen und Flugzeugen – oder etwas Anderes, muss sich zeigen. Anwendungsszenarien für Satelliten in 5G gibt es viele. Beispiele finden sich im Mobilitätsbereich. Hier stellen Satelliten eine unabhängige Kommunikationsebene für das autonome Fahren bereit – das erhöht die Sicherheit. Direkte Kommunikation mit Endnutzergeräten – also der Funkmast im All – ist eine weitere Spielart des Space-5G.

Dr. Marc Hofmann: Deutschland unterstützt gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA das Zusammenwachsen von Mobil- und Satellitenfunk. Dafür wurde Ende 2019 die strategische Programmlinie Space for 5G im ESA ARTES-Programm ins Leben gerufen. Diese Programmlinie wird von Deutschland zunächst mit 13 Millionen Euro über drei Jahre unterstützt. Das erlaubt es uns, viele Projekte – sowohl mit europäischen Partnern, aber auch im Alleingang – umzusetzen.

Wenn es um die Integration von Satelliten in 5G geht, gehören deutsche Forschungseinrichtungen zu den weltweit Führenden. Ein Beispiel: Die Universität der Bundeswehr in München und das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen aus Erlangen haben gemeinsam erstmals eine Verbindung mittels der 5G Wellenform New Radio über einen geostationären Satelliten getestet. Diese Over-the-Air-Demonstration wurde im Rahmen des Projekts „5G METEORS“ durchgeführt.

Doch nicht nur Forschungseinrichtungen sind hier aktiv. Viele Firmen, von namhaften Satellitenprimes und -zulieferern über mittelständische Unternehmen bis hin zu New-Space-Startups, leisten ihren Beitrag. Sie bearbeiten, zum Teil mit eigenem Geld kofinanziert, viele Facetten: die Planung der möglichen Netztopologie mit Satelliten in den unterschiedlichsten Orbits, die Steuerung der Satellitenschwärme und das Routing der Datenströme mittels künstlicher Intelligenz oder die Entwicklung flacher Satelliten-Terminals mit elektronischer Strahlnachführung zur stationären und mobilen Nutzung. All dies sind Projekte, in denen DLR und ESA gemeinsam mit den Partnern aus Industrie und Forschung die Satellitenintegration im Mobilfunk voranbringen.

Dr. Marc Hofmann: Im Rahmen der 3GPP-Standardisierung werden Satelliten in die Kategorie der nicht-terrestrischen Netzwerke (NTN) eingruppiert. Grob kann man sagen, dass diese Gruppe alles umfasst, was nicht am Boden festgenagelt ist. Neben den Satelliten sind das zum Beispiel auch Drohnen und Stratosphärenballons. Da sich diese Plattformen, im Gegensatz zu herkömmlichen Funkmasten, mit Geschwindigkeiten von bis zu 28.000 km/h bewegen, benötigt es bei der Standardisierung besondere Sorgfalt. Erste Tests mit 5G über Satelliten wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Erstmals Teil des 5G-Standards werden die Satelliten mit dem anstehenden Release 17.

Dr. Marc Hofmann: Die Latenz ist sicherlich das meistdiskutierte Thema. Geostationäre Satelliten mit ihren 36.000 km Flughöhe haben eine Latenz in der Größenordnung von 500 ms. Für einen Großteil des Datenverkehrs im Internet ist das jedoch nicht problematisch – wenn der Videostream eine halbe Sekunde später anfängt, ist das nicht tragisch. Wenn wir uns aber in den Bereich Homeoffice und -schooling bewegen – und das ist aktuell für Viele von großer Bedeutung – ist es wichtig zu wissen, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Telefon- und Videokonferenzen mit einer halben Sekunde Verzögerung zu führen ist gewöhnungsbedürftig, aber machbar. Verschlüsselte Verbindungen, wie z.B. VPN-Tunnel, reduzieren die nutzbare Datenrate mitunter deutlich. Konkret können die Übertragungsgeschwindigkeiten, je nach Nutzungsszenario, auf wenige Mbit/s sinken.

Der Vorteil einer Konstellation im niedrigen Erdorbit (LEO) liegt da natürlich auf der Hand. Packen wir die Satelliten in 350 km Höhe, verringert sich die Latenz von einer halben Sekunde auf wenige Tausendstel Sekunden. Die niedrigen Umlaufbahnen machen das über sie aufgebaute Netz nicht nur reaktiver, die Satelliten selbst werden auch kleiner, günstiger und benötigen weniger Energie. Der Preis, den man dafür zahlt – und einen Preis gibt es leider immer – liegt zum einen in der großen Anzahl benötigter Satelliten und Raketenstarts. Besonders Letztes ist ein großer Kostentreiber. Um ein weltumspannendes, lückenloses Netz zu errichten, braucht man hunderte bis tausende Satelliten im LEO – im GEO sind es nur drei.

Die andere Schwierigkeit liegt in der großen Komplexität des Systems. Die vielen tausend Satelliten müssen koordiniert, die Terabytes an Daten geroutet und die weltweit verteilten Nutzer über hochleistungsfähige Terminals angebunden werden. Besonders die letztgenannten Nutzerterminals haben es in sich. Während GEO-Satelliten still am Himmel stehen und man sie daher leicht mit einer günstigen Parabolantenne anvisieren kann, benötigen die umlaufenden Konstellationen idealerweise Antennen, die ihren Richtstrahl elektronisch nachführen können. Diese Flat-Panel-Technologie wird schon seit langem und mit unterschiedlichen Ansätzen erforscht. Die verfügbaren Modelle sind jedoch noch vergleichsweise teuer bzw. müssen vom Anbieter heftig subventioniert werden, um bezahlbar zu sein.

Von diesen Herausforderungen mal ganz abgesehen, sind die Satelliten der hier betrachteten Konstellationen im Moment nicht darauf ausgelegt, den 5G-Standard zu unterstützen. Starlink und andere, wie das britisch-indische OneWeb, Amazons Kuiper und Lightspeed des kanadischen Satellitenbetreibers Telesat, zielen zunächst auf den Breitbandmarkt ab – Privat- und Firmenkunden in un- oder unterversorgten Regionen, sowie behördliche Nutzer stehen dort im Fokus. Erst in späteren Ausbaustufen werden sie nativ 5G unterstützen können. Bis dahin sind sie im Mobilfunk maximal auf klassischen Backhaul begrenzt.

Dr. Marc Hofmann: Im Rahmen des ESA-Projekts SATis5 werden verschiedene Szenarien durchgespielt, die auf der Nutzung von Satelliten-Backhaul beruhen. Ein Teil des Projekts besteht aus einem Funkmast im Kofferraum eines Transporters. Und dieser kann über eine Satellitenverbindung an jedem beliebigen Ort als 5G-Basistation fungieren. Für die dort verbundenen Endgeräte sieht alles aus, wie bei einem regulären Funkmast. Die Art des Backhauls ist für sie nicht sichtbar (oder von Bedeutung). Bei solchen Testbeds geht es darum zu demonstrieren, dass die Satellitenverbindung – egal in welcher Form sie letztendlich eingesetzt wird – geeignet ist, das 5G-Netz zu erweitern und zu unterstützen. In diesem Fall ist der Funkmast noch nicht selbst mobil, sondern nomadisch. Denn er wird nur aktiviert, wenn das Fahrzeug stillsteht. Netze, in denen sich die Funkmasten im laufenden Betrieb bewegen, sind aber nur noch ein kleiner Entwicklungsschritt von diesem Status Quo. Und dann haben die Nutzer 5G-Empfang auf bewegten Plattformen wie Flugzeugen, Schiffen, Bussen und Zügen oder sie empfangen 5G-Signale direkt von niedrig fliegenden Satelliten oder solchen im geostationären Orbit.

Dr. Marc Hofmann: Der klare Vorteil von Funkmasten im Orbit ist die globale Verfügbarkeit, die sie gewährleisten würden. Handyempfang, egal wo Sie sind – im Himalaya, in der Sahara, mitten im Pazifik. Natürlich nicht mit 4K-Videostream, aber zumindest zu Beginn mit Textnachrichten und mittelfristig auch mit Sprachtelefonie. Das Besondere am angestrebten Konzept: das User Equipment, also die benutzten Telefone, sind reguläre Smartphones aus dem Elektronikmarkt – keine Anpassungen oder zusätzliche Antennen sind nötig.

Ein solches Netz zu managen, ist natürlich eine Herausforderung. Hier kommt man um die Nutzung von Machine Learning und künstlicher Intelligenz nicht herum. Aber auch dazu wird bereits geforscht – unterstützt von DLR und ESA.

Die Frage, welche Netzarchitektur sich durchsetzen wird, stellt sich in dieser Form dann gar nicht. Beide Topologien – terrestrisch und satellitengestützt – haben ihre Vorzüge in bestimmten Nutzungsszenarien und ergänzen sich dort, wo die Schwächen des jeweils anderen zutage treten. Es geht also vor allem darum zu schauen, wie wir diese beiden Technologien am sinnvollsten kombinieren.

Dr. Marc Hofmann: Satellitenfunk und Mobilfunk basieren auf den gleichen physikalischen Prinzipien. Mit Hilfe von elektro-magnetischen Wellen werden Informationen übertragen. Dabei müssen sich beide an dieselben Regularien halten, die verhindern sollen, dass Menschen gefährdet werden oder dass sich Dienste gegenseitig stören. Diese Vorschriften beziehen sich auf die Leistung, die eine Funkstelle an einem bestimmten Punkt erzeugt und die einen Grenzwert nicht überschreiten darf. Andernfalls darf die Funkstelle nicht betrieben werden.

Die Frequenzen, welche von Satelliten zum Funken benutzt werden, sind andere als die bisher beim Mobilfunk verwendeten. Moderne High-Throughput-Satelliten senden und empfangen Daten im sogenannten mm-Wellen-Bereich, oberhalb von etwa 12 GHz, abgekürzt Ku- und Ka-Band. Das ist deutlich höher als beim heute verbreiteten Mobilfunk – dort ist bei wenigen GHz Schluss. Mit 5G sollen aber auch Daten bei etwa 26 GHz versendet werden, sodass in einigen Ländern (wie z.B. den USA) Satellitendienste zugunsten von 5G in andere Frequenzbereiche migriert werden. In Deutschland kommen sich 5G und Satellitenkommunikation frequenztechnisch nicht ins Gehege, da hier die Frequenzbereiche anders zugeteilt wurden.

Beim Schutz von Lebewesen vor Strahlungseinflüssen bringen Satelliten günstige Voraussetzungen mit. Die vom Satelliten ausgesendeten Signale kommen, aufgrund der großen Distanz, sehr schwach auf der Erdoberfläche an. Im Vergleich zu dem, was ein WLAN-Router oder ein Smartphone an Strahlungsleistung erzeugt, ist das verschwindend gering. Diese geringen Leistungen am Empfangspunkt bedeuten aber auch, dass man Antennen mit großer Verstärkung benötigt, wenn man große Datenmengen senden oder empfangen will. Parabolspiegel oder Flachantennen mit entsprechender Apertur kommen dabei zum Einsatz.

Man kann also sagen, dass Satellitenfunk nur einen sehr kleinen Teil der elektromagnetischen Strahlung ausmacht, der wir in unserer modernen Welt ausgesetzt sind.

Verpassen Sie nicht unsere anderen Interviews zum Thema:

- Interview mit Rainer Wansch, Fraunhofer IIS - 5G Direct Access über Satellit

Weiterführendes

» mehr über 5G via Satellit erfahren

[1] https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2019/02/20190410_5g-aktion-satellitentechnik-mobilfunk-zukunft.html

[2] https://www.internationales-verkehrswesen.de/5g-lizenzen-satellitentechnik-fuer-den-mobilfunk-der-zukunft/

Portraitbild: Dr. Marc Hofmann, Deutsche Raumfahrtagentur - © mit freundlicher Genehmigung Dr. Marc Hofmann, Deutsche Raumfahrtagentur